Dios el Hijo eterno se encarnó como Jesucristo. Por medio de él se crearon todas las cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente humano, Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros, manifestó el poder de Dios, y aquellos dieron testimonio de que era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para ministrar en el Santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria, para librar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas (Isa. 53:4‑6; Dan. 9:25‑27; Luc. 1:35; Juan 1:1‑3, 14; 5:22; 10:30; 14:1‑3, 9, 13; Rom. 6:23; 1 Cor. 15:3, 4; 2 Cor. 3:18; 5:17‑19; Fil. 2:5‑11; Col. 1:15‑19; Heb. 2:9‑18; 8:1, 2).

EL DESIERTO SE HABÍA CONVERTIDO EN UNA PESADILLA de serpientes. Los reptiles se arrastraban bajo las ollas y se enrollaban en las estacas de las tiendas. Acechaban entre los juguetes de los niños, o se ocultaban en los rollos de la ropa de cama. Sus colmillos se hundían profundamente, inyectando su veneno mortífero en la carne de sus victimas.

El desierto que una vez había sido el refugio de Israel se convirtió en su cementerio. Centenares de victimas yacían agonizantes. Dándose cuenta de su crítica situación, los aterrorizados padres y madres se apresuraron a ir en busca de Moisés, para rogarle que los ayudara. “Y Moisés oró por el pueblo”.

¿Cuál fue la respuesta de Dios? Debían hacerse una serpiente de metal y levantarla en alto; todos los que la miraran vivirían. “Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía” (Núm. 21:7, 9).

La serpiente siempre ha sido un símbolo de Satanás (Gén. 3; Apoc. 12). Representa el pecado. El campamento había caído en manos de Satanás. ¿El remedio de Dios? No consistió en mirar a un cordero en el altar del Santuario, sino a una serpiente de bronce.

¡Extraño símbolo de Cristo! Así como sobre el poste fue levantada la imagen de las serpientes que mordían, también Jesús, hecho “en semejanza de carne de pecado” (Rom. 8:3), había de ser levantado en la cruenta cruz del Calvario (Juan 3:14, 15). Se hizo pecado, tomando sobre sí mismo todos los pecados de todo ser que haya vivido o vivirá: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5:21). Al mirar a Cristo, la humanidad sin esperanza puede hallar vida.

¿Cómo podría la encarnación traer salvación a la humanidad? ¿Qué efecto tuvo sobre el Hijo? ¿Cómo pudo Dios convertirse en un ser humano, y por qué fue necesario?

La Encarnación: predicciones y cumplimiento

El plan que Dios desarrolló para rescatar a los que se apartaban de su omnisapiente consejo (Juan 3:16; 1 Juan 4:9) demuestra su amor en forma convincente. En este plan, su Hijo fue “ya destinado desde antes de la fundación del mundo” para que fuese el sacrificio por el pecado y la esperanza de la raza humana (1 Ped. 1:19, 20). Él nos haría volver a Dios, y proveería liberación del pecado al destruir las obras del diablo (1 Ped. 3:18; Mat. 1:21; 1 Juan 3:8).

El pecado había separado a Adán y a Eva de la fuente de vida. Como resultado, Adán y Eva deberían haber enfrentado su muerte inmediata. Pero, en armonía con el plan establecido antes de la fundación del mundo (1 Ped. 1:20, 21), el “consejo de paz” (Zac. 6:13), Dios el Hijo se interpuso entre ellos y la justicia divina salvando el abismo, impidiendo así que la muerte actuara sobre ellos. Aun antes de la Cruz, entonces, su gracia mantuvo vivos a los pecadores y les aseguró la salvación. Pero, con el fin de restaurarnos completamente como hijos e hijas de Dios, tendría que convertirse en hombre.

Tan pronto como Adán y Eva pecaron, Dios les dio esperanza al prometer introducir una enemistad sobrenatural entre la serpiente y la mujer, entre su simiente y la de ella. En la poderosa declaración de Génesis 3:15, la serpiente y su descendencia representa a Satanás y sus seguidores; la mujer y su simiente simbolizan al pueblo de Dios y al Salvador del mundo. Esta declaración fue la primera afirmación de que el conflicto entre el bien y el mal terminaría en victoria para el Hijo de Dios.

Sin embargo, la victoria sería dolorosa: “Este [el Salvador] te herirá en la cabeza [a Satanás], y tú [Satanás] le herirás [al Salvador] en el calcañar” (Gén. 3:15). Nadie saldría indemne del conflicto.

Desde ese momento, la humanidad comenzó a esperar la venida del Prometido. En el Antiguo Testamento se desarrolla la búsqueda. Las profecías aseguraban que cuando llegara el Salvador prometido el mundo tendría evidencias que confirmarían su identidad.

Una dramatización profética de la salvación. Después de la entrada del pecado, Dios instituyó sacrificios de animales para ilustrar la misión del Salvador venidero (ver Gén. 4:4). Este sistema simbólico dramatizaba la manera en que Dios el Hijo habría de eliminar el pecado.

Por causa del pecado –la transgresión de la Ley de Dios–, la raza humana se vio en peligro de muerte (Gén. 2:17; 3:19; 1 Juan 3:4; Rom. 6:23). La Ley de Dios demandaba la vida del pecador. Pero, en su amor infinito, Dios entregó a su Hijo “para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). ¡Cuán incomprensible es este acto de condescendencia! Dios el Hijo eterno pagó por sí mismo en forma vicaria la pena del pecado, con el fin de proveernos perdón y reconciliación con la Deidad.

Posteriormente al éxodo de Israel de Egipto, los sacrificios empezaron a realizarse en un tabernáculo, como parte de una relación contractual entre Dios y su pueblo. Construido por Moisés según un modelo celestial, el Santuario y sus servicios fueron instituidos para ilustrar el plan de salvación (Éxo. 25:8, 9, 40; Heb. 8:1‑5).

Para obtener el perdón, el pecador arrepentido debía llevar un animal para sacrificarlo, que no tuviese ninguna imperfección, puesto que representaba el Salvador exento de pecado. El pecador colocaba entonces su mano sobre el animal inocente y confesaba sus pecados (Lev. 1:3, 4). Este acto simbolizaba la transferencia del pecado, del pecador culpable a la víctima inocente, revelando así la naturaleza sustitutiva del sacrificio.

Por cuanto “sin derramamiento de sangre no se hace remisión” de los pecados (Heb. 9:22), el pecador mataba a continuación el animal, poniendo en evidencia la naturaleza mortífera del pecado. Sin duda de que esta era una forma triste de expresar esperanza, pero por otra parte era la única manera en que el pecador podría expresar fe.

Una vez que se realizaba el ministerio sacerdotal (Lev. 4‑7), el pecador recibía el perdón de los pecados por su fe en la muerte sustitutiva del Redentor venidero, simbolizada por los sacrificios de animales (ver Lev. 4:26, 31, 35). El Nuevo Testamento reconoce que Jesucristo, el Hijo de Dios, es “el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). A través de “la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Ped. 1:29), Cristo obtuvo para la raza humana la redención del castigo eterno del pecado.

Predicciones acerca de un Salvador. Desde el momento en que el pecado entró en el mundo, Dios se aseguró de que las buenas nuevas del Salvador que vendría se dieran a conocer a la humanidad. La primera promesa del Salvador venidero fue dada a conocer a Adán y a Eva en el Jardín del Edén en Génesis 3:15. Dios prometió que el Salvador –el Mesías, el Ungido– surgiría del linaje de Abraham: “En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra” (Gén. 22:18; cf. 12:3).

Isaías predijo que el Salvador vendría como un Hijo varón y que sería tanto humano como divino: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz” (Isa. 9:6). Este Redentor ascendería al trono de David y establecería un reino eterno de paz (Isa. 9:7). El lugar de su nacimiento sería Belén (Miq. 5:2).

El nacimiento de esta Persona divino‑humana sería sobrenatural. El Nuevo Testamento confirma esta profecía de Isaías 7:14 y la aplica al nacimiento de Jesús: “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es: Dios con nosotros” (Mat. 1:23).

La misión del Salvador se expresa en las siguientes palabras, nuevamente profetizadas por Isaías: “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová” (Isa. 61:1, 2; ver Luc. 4:18, 19).

Cosa asombrosa, el Mesías sufriría rechazo. Lo considerarían como “raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto […] y no lo estimamos” (Isa. 53:2‑4).

Uno de sus amigos lo traicionaría (Sal. 41:9) por treinta piezas de plata (Zac. 11:12). Durante su juicio lo escupirían y lo azotarían (Isa. 50:6). Los que lo ejecutasen echarían suertes por sus ropas. (Sal. 22:18). Ninguno de sus huesos habría de ser quebrado (Sal. 34:20), pero su costado sería traspasado (Zac. 12:10). En sus aflicciones, no se resistiría, sino que “como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca” (Isa. 53:7).

El inocente Salvador sufriría inmensamente por los pecadores. “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores […]. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados […]. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros […]. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido” (Isa. 53:4‑8).

El Salvador identificado. Únicamente Jesucristo ha cumplido estas profecías. Las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, trazan su genealogía hasta Abraham, llamándolo el Hijo de Abraham (Mat. 1:1); y en Lucas, su genealogía se remonta a Adán, cuyo origen descansa en Dios mismo (Luc. 3:38). Pablo afirma que la promesa hecha al patriarca Abraham y a su simiente se cumplió en Cristo (Gál. 3:16). El título mesiánico “Hijo de David” le fue aplicado profusamente a Cristo (Mat. 21:9). Fue identificado como el Mesías prometido, que ocuparía el trono de David (Hech. 2:29, 30).

El nacimiento de Jesús fue milagroso. La virgen María “se halló que había concebido del Espíritu Santo” (Mat. 1:18‑23). Un decreto romano la llevó a Belén, lugar predicho para el nacimiento del Mesías (Luc. 2:4‑7).

Uno de los nombres de Jesús era Emanuel, que significa “Dios con nosotros”. Este apelativo reflejaba su naturaleza divino‑humana e ilustraba la identificación de Dios con la humanidad (Mat. 1:23). Su nombre común, Jesús, resalta su misión de salvación. El ángel, al anunciar su nacimiento, dijo: “Y llamará su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mat. 1:21).

Jesús identificó su misión con la del Mesías predicho en Isaías 61:1 y 2: “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros” (Luc. 4:17‑21).

Si bien es cierto que Cristo causó un profundo impacto en su pueblo, en general su mensaje fue rechazado (Juan 1:11; Luc. 23:18). Con pocas excepciones, no fue reconocido como el Salvador del mundo. En vez de hallar aceptación, debió afrontar amenazas de muerte (Juan 5:16; 7:19; 11:53).

Hacia el final de los tres años y medio del ministerio de Jesús, Judas Iscariote –un discípulo– lo traicionó (Juan 13:18; 18:2) por treinta piezas de plata (Mat. 26:14, 15). En vez de permitir que sus discípulos acudieran en su rescate, Cristo los reprendió por tratar de defenderlo (Juan 18:4‑11).

A pesar de ser inocente de todo delito, menos de 24 horas después de que fuera arrestado, fue escupido, azotado, juzgado, condenado a muerte y crucificado (Mat. 26:67; Juan 19:1‑16; Luc. 23:14, 15). Los soldados echaron suertes sobre su ropa (Juan 19:23, 24). Durante su crucifixión, ninguno de sus huesos fue quebrado, tal como estaba profetizado (Juan 19:32, 33, 36; ver Sal. 34:20), y después de que murió los soldados atravesaron su costado con una lanza (Juan 19:34, 37).

Los seguidores de Cristo reconocieron que su muerte constituía el único sacrificio disponible para los pecadores, que asegurara su redención. Pablo declaró: “Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom. 5:8). “Andad en amor –escribió el apóstol–, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante” (Efe. 5:2). Sí, Cristo murió en sustitución de los pecados de la humanidad. “Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la que no habíamos participado. El sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. ‘Por su llaga fuimos nosotros curados’ ”.1

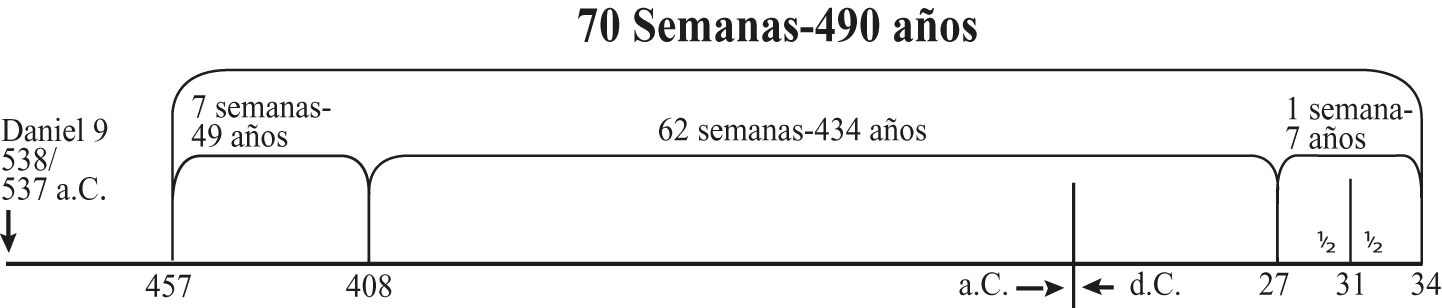

El tiempo de su ministerio y muerte. La Biblia revela que Dios envió a su Hijo al mundo “cuando vino el cumplimiento del tiempo” (Gál. 4:4). Cuando Cristo comenzó su ministerio, proclamó: “El tiempo se ha cumplido” (Mar. 1:15). Estas referencias al tiempo indican que la misión del Salvador procedió en armonía con el calendario profético de Dios.

Más de cinco siglos antes, por medio de Daniel, Dios había predicho el tiempo exacto del comienzo del ministerio de Cristo, así como de su muerte.2

Hacia el fin de los setenta años de la cautividad de Israel en Babilonia, Dios le reveló a Daniel que les había asignado a los judíos y a la ciudad de Jerusalén un período de prueba de setenta semanas.

Durante este tiempo, los miembros de la nación judía debían cumplir los propósitos que Dios tenía para ellos, arrepintiéndose y preparándose para la venida del Mesías.

Daniel también expresó que durante este período se iba a “expiar la iniquidad” y “traer la justicia perdurable”. Estas actividades mesiánicas indican que el Salvador debía aparecer durante ese período profético (Dan. 9:24).

La profecía de Daniel especificaba que el Mesías había de aparecer “siete semanas, y sesenta y dos semanas”, es decir un total de 69 semanas, a partir de “la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén” (Dan. 9:25). Después de la semana número 69 se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí (Dan. 9:26). Estas palabras son una referencia a su muerte vicaria. Habría de morir a la mitad de la semana número 70, haciendo “cesar el sacrificio y la ofrenda” (Dan. 9:27).

La clave que permite comprender las profecías cronológicas se encuentra en el principio bíblico según el cual un día de tiempo profético equivale a un año solar literal (Núm. 14:34; Eze. 4:6).3 Según este principio de día por año, las 70 semanas (o 490 días proféticos) representan entonces 490 años literales.

Daniel declara que este período había de comenzar “desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén” (Dan. 9:25). Este decreto, que concedía cierta autonomía a los judíos, fue proclamado en el año séptimo del rey persa Artajerjes, y se hizo efectivo en el otoño del año 457 a.C. (Esd. 7:8, 12‑26; 9:9).4 Según la profecía, “el Mesías Príncipe” aparecería 483 años (69 semanas proféticas) después de la promulgación del decreto. Si contamos 483 años después del año 457 antes de Cristo, llegamos al otoño del año 27 de la Era Cristiana, cuando Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio público.5 Al aceptar las fechas de los años 457 a.C. y 27 d.C., Gleason Archer comenta que esta constituyó “una exactitud asombrosa en el cumplimiento de una profecía tan antigua. Solo Dios pudo haber predicho la venida de su Hijo con una precisión tan asombrosa que desafía toda explicación racionalista”.6

En ocasión de su bautismo en el Jordán, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y recibió el reconocimiento de Dios como el “Mesías” (hebreo), o Cristo (griego); ambos términos significan “el Ungido” (Luc. 3:21, 22; Hech. 10:38; Juan 1:41). La proclamación de Jesús: “El tiempo se ha cumplido” (Mar. 1:15) se refiere al cumplimiento de esta profecía cronológica.

A la mitad de la septuagésima semana, en la primavera del año 31 de nuestra era, exactamente tres años y medio después del bautismo de Cristo, el Mesías causó el fin del sistema de los sacrificios al entregar su propia vida. En el momento de su muerte, el velo del Templo se rasgó en dos, “de arriba abajo” (Mat. 27:51), indicando así la abolición de todos los servicios del Templo, por decisión divina.

Todas las ofrendas y los sacrificios habían apuntado hacia el sacrificio perfectamente suficiente del Mesías. Cuando Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, fue sacrificado en el Calvario como rescate por nuestros pecados (1 Ped. 1:19), el tipo se encontró con el antitipo, y la sombra se fundió en la realidad. Los servicios del Santuario terrenal no volverían a ser necesarios.

En el tiempo exacto indicado por la profecía, durante la fiesta de la Pascua, Cristo murió. Pablo dijo: “Porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros” (1 Cor. 5:7). Esta profecía asombrosamente exacta presenta una de las evidencias más fuertes de la verdad histórica fundamental de que Jesucristo es el Salvador del mundo, predicho mucho tiempo antes.

La resurrección del Salvador. La Biblia predecía no solo la muerte del Salvador, sino también su resurrección. Pedro se refirió a la profecía de David, diciendo “que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción” (Hech. 2:31; ver Sal. 16:10). Si bien es cierto que Cristo había levantado de los muertos a otros (Mar. 5:35‑42; Luc. 7:11‑17; Juan 11), su propia resurrección demostró el poder que constituía el fundamento de su pretensión de ser el Salvador del mundo: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente” (Juan 11:25, 26).

Después de su resurrección, Jesús proclamó a su iglesia: “No temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades” (Apoc. 1:17, 18).

Las dos naturalezas de Jesucristo

Cuando Juan dijo: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros” (Juan 1:14), expresó una profunda verdad. La encarnación de Dios el Hijo es un misterio. A la manifestación de Dios en la carne, la Escritura llama “el misterio de la piedad” (1 Tim. 3:16).

El Creador de los mundos, aquel en quien se manifestó la plenitud de la Deidad, se convirtió en el Niño impotente del pesebre. Muy superior a cualquiera de los ángeles, igual al Padre en naturaleza, dignidad y gloria, ¡y sin embargo él condescendió a revestirse de humanidad! Apenas podemos comenzar a comprender el significado de este sagrado misterio, y aun así, logramos hacerlo únicamente al permitir que el Espíritu Santo nos ilumine. Cuando procuramos comprender la Encarnación, es bueno que recordemos que “las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre” (Deut. 29:29).

Jesucristo es verdaderamente Dios. ¿Qué evidencias tenemos de que Jesucristo es divino? ¿Qué dijo acerca de sí mismo? ¿Reconocieron su divinidad sus contemporáneos?

1. Sus atributos divinos. Cristo posee atributos divinos. Es omnipotente. Dijo que el Padre le había concedido “toda potestad […] en el cielo y en la tierra” (Mat. 28:18; Juan 17:2).

El Salvador es omnisciente. En él, dijo Pablo, “están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento” (Col. 2:3).

Jesús estableció su omnipresencia al darnos palabras de seguridad como las siguientes: “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mat. 28:20); “donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mat. 18:20).

Si bien a la divinidad de Cristo le corresponde en forma natural el atributo de la omnipresencia, en su encarnación el Hijo de Dios se ha limitado voluntariamente en este aspecto. Ha escogido ser omnipresente por medio del ministerio del Espíritu Santo (Juan 14:16‑18).

La epístola a los Hebreos da testimonio de su inmutabilidad, al declarar: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (Heb. 13:8).

Su autoexistencia se hizo evidente cuando aseveró tener vida en sí mismo (Juan 5:26), y Juan testificó: “En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres” (Juan 1:4). Cristo dijo acerca de sí mismo: “Yo soy la resurrección y la vida” (Juan 11:25). Al hacerlo, afirmaba que en él se encuentra la “vida original, no prestada ni derivada de otra”.7

La santidad es una parte indiscutible de la naturaleza de Cristo. Durante la anunciación, el ángel le dijo a María: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios” (Luc. 1:35). Al ver a Jesús, los demonios exclamaron: “¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? […] Sé quién eres, el Santo de Dios” (Mar. 1:24).

Cristo es amor. “En esto hemos conocido el amor –escribió Juan–, en que él puso su vida por nosotros” (1 Juan 3:16).

Cristo es eterno. Isaías lo llamó: “Padre eterno” (Isa. 9:6). Miqueas se refirió a él como aquel cuyas “salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad” (Miq. 5:2). Pablo proclamó que él existió “antes de todas las cosas” (Col. 1:17), y Juan está de acuerdo con esto: “Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:2, 3).8

2. Sus prerrogativas y poderes divinos. Las obras de Dios se adjudican a Jesús. Se lo identifica tanto como el Creador (Juan 1:3; Col. 1:16), así como el Sustentador, o Preservador: “Todas las cosas en él subsisten” (Col. 1:17; Heb. 1:3). Puede levantar a los muertos con su voz (Juan 5:28, 29), y al fin del tiempo juzgará al mundo (Mat. 25:31, 32). Además, perdona pecados (Mat. 9:6; Mar. 2:5‑7).

3. Sus nombres divinos. Los nombres de Cristo revelan su naturaleza divina. Emanuel quiere decir “Dios con nosotros” (Mat. 1:23). No solamente los creyentes, sino también los demonios se dirigían a él como el Hijo de Dios (Mar. 1:1; Mat. 8:29; ver Mar. 5:7). A Jesús se le aplica el mismo nombre sagrado, Jehová o Yavé, que el Antiguo Testamento le aplica a Dios. Mateo usó las palabras de Isaías 40:3: “Preparad el camino del Señor”, para describir la obra preparatoria de Juan el Bautista para la misión de Cristo (Mat. 3:3). Y Juan identifica a Jesús como “el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” y “el Hijo de Dios” (Juan 1:29, 34).

4. Se reconoce su divinidad. Juan describe a Jesús como el divino Verbo que “fue hecho carne” (Juan 1:1, 14). Tomás reconoció al Cristo resucitado llamándolo “¡Señor mío, y Dios mío! (Juan 20:28). Pablo se refirió a Cristo diciendo que “es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos” (Rom. 9:5); y el autor de Hebreos se dirige a él como Dios y Señor de la Creación (Heb. 1:8, 10).9

5. Su testimonio personal. El mismo Jesús afirmó su igualdad con Dios. Se identificó a sí mismo como el “YO SOY” (Juan 8:58), el Dios del Antiguo Testamento. Llamaba a Dios “mi Padre”, en vez de “nuestro Padre” (Juan 20:17). Y su declaración: “Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30) establece la aseveración de que Cristo era “de una sustancia con el Padre, poseyendo los mismos atributos”.10

6. Se presume su igualdad con Dios. La igualdad de Cristo con Dios el Padre es afirmada en la fórmula bautismal (Mat. 28:19), la bendición apostólica completa (2 Cor. 13, 14), su último consejo (Juan 14‑16) y la exposición que hace Pablo de los dones espirituales (1 Cor. 12:4‑6). La Escritura describe a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios, y “la imagen misma de su sustancia” (Heb. 1:3). Y, cuando se le pidió que revelara a Dios el Padre, Jesús replicó: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9).

7. Se lo adora como Dios. En más de una ocasión, los seguidores de Jesús lo adoraron, y él se lo permitió (Mat. 28:17; ver Luc. 14:33). “Adórenle todos los ángeles de Dios” (Heb. 1:6). Pablo escribió: “que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla […] y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor” (Fil. 2:10, 11). Diversas expresiones apostólicas le adjudican a Cristo la “gloria por los siglos de los siglos” (2 Tim. 4:18; Heb. 13:21; ver 2 Ped. 3:18).

8. Su naturaleza divina es necesaria. Cristo reconcilió a Dios con la humanidad. Los seres humanos necesitaban una revelación perfecta del carácter de Dios con el fin de desarrollar una relación personal con él. Cristo llenó esta necesidad al exhibir la gloria de Dios (Juan 1:14). “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (Juan 1:18; ver 17:6). Jesús dio testimonio, diciendo: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9).

En su completa dependencia del Padre (Juan 5:30), Cristo usó el poder divino para revelar el poder de Dios. Con ese poder divino, se reveló a sí mismo como el amante Salvador enviado por el Padre para sanar, restaurar y perdonar pecados (Luc. 6:19; Juan 2:11; 5:1‑15, 36; 11:41‑45; 14:11; 8:3‑11). Sin embargo, nunca realizó un milagro para ahorrarse las dificultades y los sufrimientos personales que otras personas experimentarían si tuvieran que pasar por circunstancias similares.

Jesucristo es uno con Dios el Padre, “uno en naturaleza, en carácter y en propósito”.11 Es verdaderamente Dios.

Jesucristo es verdaderamente hombre. La Biblia testifica que, además de su naturaleza divina, Cristo posee una naturaleza humana. La aceptación de esta enseñanza es crucial. Todo aquel que “confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios” y todo aquel que no lo hace “no es de Dios” (1 Juan 4:2, 3). El nacimiento humano de Cristo, su desarrollo, sus características y su testimonio personal proveen abundantes evidencias de su humanidad.

1. Su nacimiento humano. “Aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros” (Juan 1:14). La palabra “carne” significa aquí “naturaleza humana”. Con palabras muy claras, Pablo dice: “Dios envió a su Hijo, nacido de mujer” (Gál. 4:4; ver Gén. 3:15). Cristo tomó “forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo” (Fil. 2:7, 8).

Esta manifestación de Dios en la naturaleza humana es “el misterio de la piedad” (1 Tim. 3:16). En la genealogía de Cristo se hace referencia a él como “Hijo de David” y también “Hijo de Abraham” (Mat. 1:1). Según su naturaleza humana, Cristo “era del linaje de David según la carne” (Rom. 1:3; 9:5) y fue el “hijo de María” (Mar. 6:3). Si bien es cierto que, a la manera de todo niño, Cristo nació de una mujer, hubo en ello una gran diferencia, una característica exclusiva. María era virgen, y este Niño fue concebido del Espíritu Santo (Mat. 1:20‑23; Luc. 1:31‑37). Si bien Jesús siguió siendo Dios, podía reclamar verdadera humanidad por medio de su encarnación.

2. Su desarrollo humano. Jesús estuvo sujeto a las leyes del desarrollo humano. Dice el registro bíblico que “el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría” (Luc. 2:40, 52). A los doce años, dio por primera vez evidencia de que comprendía su misión divina (Luc. 2:46‑49). Durante todo el período de su niñez estuvo sujeto a sus padres (Luc. 2:51).

El camino de la Cruz fue uno de crecimiento constante por medio del sufrimiento, el cual jugó un papel importante en el desarrollo de Jesús: “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen” (Heb. 5:8, 9; 2:10, 18). Sin embargo, si bien experimentó desarrollo, no pecó.

3. Fue llamado “varón”, y “hombre”. Juan el Bautista y Pedro se refieren a Jesús llamándolo “varón” (Juan 1:30; Hech. 2:22). Pablo habla de “la gracia de un hombre, Jesucristo” (Rom. 5:15). Jesús es el “hombre” que trajo “la resurrección de los muertos” (1 Cor. 15:21); el “solo Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1 Tim. 2:5). Al interpelar a sus enemigos, Cristo se refirió a sí mismo como hombre, al decir: “Ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios” (Juan 8:40).

La designación favorita que Jesús aplicaba a sí mismo, y que usó unas 77 veces, era “el Hijo del Hombre” (ver Mat. 8:20; 26:2). El título Hijo de Dios enfoca nuestra atención en su relación con los demás miembros de la Deidad. El término Hijo del Hombre, hace énfasis en su solidaridad con la raza humana por medio de su encarnación. “Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad; por su divinidad, se asía del Trono de Dios. Como Hijo del Hombre, nos dio un ejemplo de obediencia; como Hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer”. 12

4. Sus características humanas. Dios hizo al hombre “poco menor que los ángeles” (Sal. 8:5). En forma similar, la Escritura presenta a Jesús como “aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles” (Heb. 2:9). Su naturaleza humana fue creada y no poseía poderes sobrehumanos.

Cristo debía ser verdaderamente humano, esto era parte de su misión. El serlo requería que poseyera las características esenciales de la naturaleza humana. Por eso participó de “carne y sangre” (Heb. 2:14). Cristo fue hecho “en todo semejante a sus hermanos” (Heb. 2:17). Su naturaleza humana poseía las mismas susceptibilidades físicas y mentales del resto de la humanidad: hambre, sed, cansancio y ansiedad (Mat. 4:2; Juan 19:28; 4:6; ver Mat. 26:21; 8:24).

En su ministerio en favor de sus semejantes, Cristo reveló compasión, santa ira y tristeza (Mat. 9:36; Mar. 3:5). En ciertas ocasiones se sintió turbado y triste, y aun lloró (Mat. 26:38; Juan 12:27; 11:33, 35; Luc. 19:41). Oró con gemidos y lágrimas, en una ocasión hasta el punto de sudar gotas de sangre (Heb. 5:7; Luc. 22:44). Su vida de oración expresaba su completa dependencia de Dios (Mat. 26:39‑44; Mar. 1:35; 6:46; Luc. 5:16; 6:12).

Jesús experimentó la muerte por todos nosotros (Juan 19:30, 34). Cuando resucitó gloriosamente tres días más tarde, no lo hizo convertido en un espíritu, sino con un cuerpo (Luc. 24:36‑43).

5. La extensión de su identificación con la naturaleza humana. La Biblia revela que Cristo es el segundo Adán; vivió “en semejanza de carne de pecado” (Rom. 8:3). ¿Hasta qué punto se identificó con la humanidad caída? Es crucial que se desarrolle una visión correcta de la expresión “semejanza de carne de pecado”, la cual describe al ser humano pecador. Ciertos puntos de vista inexactos han traído disensión y enemistades a través de la historia de la iglesia cristiana.

a. Cristo adoptó la “semejanza de carne de pecado”. La serpiente que fue levantada en el desierto ayuda a comprender la naturaleza humana de Cristo. Tal como la imagen de bronce hecha a semejanza de las serpientes venenosas fue levantada para salvación del pueblo, así también el Hijo de Dios hecho “en semejanza de pecado” habría de convertirse en el Salvador del mundo.

Antes de la Encarnación, Jesús era “en forma de Dios” (Fil. 2:6, 7); esto es, la naturaleza divina le pertenecía desde el comienzo (Juan 1:1). Al tomar “forma de siervo”, puso a un lado sus prerrogativas divinas. Se convirtió en siervo de su Padre (Isa. 42:1), para cumplir su voluntad (Juan 6:38; Mat. 26:39, 42). Revistió su divinidad con la humanidad, fue hecho “en semejanza de carne de pecado”, de “naturaleza humana pecaminosa”, o de “naturaleza humana caída” (ver Rom. 8:3).13 Esto de ninguna manera indica que Jesucristo fuese pecador o hubiese participado en pensamientos o actos pecaminosos. Si bien fue hecho en la forma o semejanza de carne de pecado, el Salvador jamás pecó, y su pureza perfecta está más allá de toda duda.

b. Cristo fue el segundo Adán. La Biblia establece un paralelo entre Adán y Cristo, llamando a Adán el “primer hombre”; y a Cristo, “el postrer Adán”, o “el segundo hombre” (1 Cor. 15:45, 47). Pero Adán tenía ventaja sobre Cristo. Cuando cayó en el pecado, vivía en el Paraíso. Poseía una humanidad perfecta, y gozaba del completo vigor en su cuerpo y en su mente.

No fue ese el caso de Jesús. Cuando adoptó la naturaleza humana, la raza ya se había deteriorado a través de cuatro mil años de pecado en este planeta maldito. Con el fin de salvar a los que se hallaban en las profundidades de la degradación, Cristo tomó sobre sí una naturaleza humana que, comparada con la naturaleza no caída de Adán, había disminuido dramáticamente en fortaleza física y mental; a pesar de ello, Cristo lo hizo sin pecar.14

Cuando Cristo adoptó la naturaleza humana que evidenciaba las consecuencias del pecado, pasó a estar sujeto a las debilidades que todos experimentamos. En su naturaleza humana, estuvo “rodeado de debilidad” (Heb. 5:2; Mat. 8:17; Isa 53:4). El Salvador sentía su debilidad. Por eso debió ofrecer “ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte” (Heb. 5:7), identificándose de este modo con las necesidades y las debilidades tan comunes en la humanidad.

Así, “la humanidad de Cristo no fue la de Adán; esto es, la humanidad de Adán antes de su caída. Tampoco fue la humanidad caída, esto es, la humanidad de Adán después de la transgresión, en todos sus aspectos. No era la humanidad original de Adán, porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos. No era la humanidad caída, porque nunca había descendido a la impureza moral. Por lo tanto, era en el sentido más literal nuestra humanidad, pero sin pecado”.15

c. Su experiencia con las tentaciones. ¿Cómo afectaron a Cristo las tentaciones? ¿Le era fácil o difícil resistirlas? La forma en que Jesús experimentó las tentaciones prueba que era verdaderamente humano.

1) “Tentado en todo según nuestra semejanza”. El hecho de que Cristo “fue tentado en todo según nuestra semejanza” (Heb. 4:15) demuestra que participaba de la naturaleza humana. Para Jesús, la tentación y la posibilidad de pecar eran reales. Si no hubiera podido pecar, no habría sido humano ni nos habría servido de ejemplo. Cristo tomó la naturaleza humana con todas las desventajas, incluyendo la posibilidad de ceder a la tentación.

¿Cómo podría Jesús haber sido tentado “en todo”, así como somos nosotros?

Es obvio que la expresión “en todo” no significa que se encontró con tentaciones idénticas a las que afrontamos hoy. Por ejemplo, nunca se sintió tentado a mirar programas inmorales de televisión, o a ignorar el límite de velocidad en una autopista.

El punto básico que sirve de fundamento para todas las tentaciones es nuestra decisión de si vamos a rendir nuestra voluntad a Dios o no. En su encuentro con la tentación, Jesús siempre mantuvo su obediencia a Dios. Por medio de su continua dependencia del poder divino, resistió con éxito las más fieras tentaciones, aunque era humano.

La victoria de Cristo sobre la tentación lo capacitó para simpatizar con las debilidades humanas. Nuestra victoria sobre la tentación se logra al mantener nuestra dependencia de él. “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar” (1 Cor. 10:13).

Debemos reconocer que, en última instancia, “el hecho de que Cristo pudiese ser tentado en todas las cosas como nosotros, y sin embargo mantenerse sin pecado, es un misterio que ha sido dejado sin explicación para los mortales”.16

2) “Padeció siendo tentado”. Cristo padeció mientras estuvo sujeto a la tentación (Heb. 2:18). Fue perfeccionado “por aflicciones” (Heb. 2:10). Por cuanto él mismo debió enfrentar el poder de la tentación, podemos tener la seguridad de que sabe cómo ayudar a cualquiera que es tentado. Fue uno con la humanidad en sufrir las tentaciones a las cuales la naturaleza humana se halla sujeta.

¿Cómo sufrió Cristo bajo la tentación? A pesar de tener la “semejanza de carne de pecado”, sus facultades espirituales estaban libres de cualquier efecto o consecuencia del pecado. Por lo tanto, su naturaleza santa era extremadamente sensible. Cualquier contacto con el mal le causaba dolor. Así pues, y debido a que el Salvador sufrió en proporción a la perfección de su santidad, las tentaciones le producían mayores sufrimientos que a cualquier otro ser humano.17

¿Cuánto sufrió Cristo? Su experiencia en el desierto de la tentación, el Getsemaní y el Gólgota revela que resistió al punto de derramar su sangre (ver Heb. 12:4).

Cristo no solo sufrió más en proporción a su santidad sino también debió enfrentar tentaciones más fuertes que las que nos asaltan a los seres humanos. B. F. Westcott nota: “La simpatía con el pecador en sus tribulaciones no depende de haber experimentado el pecado, sino de haber experimentado la fortaleza de la tentación a pecar, la cual únicamente una persona justa puede conocer en toda su intensidad. El que cae cede antes del último esfuerzo”.18 F. F. Bruce se muestra de acuerdo, al declarar: “Sin embargo, Cristo soportó triunfante toda forma de prueba que el hombre podría experimentar, sin debilitar en lo más mínimo su fe en Dios, ni debilitar en lo más mínimo su obediencia a él. Esta clase de perseverancia atrae sufrimiento más que humano, y no menos”.19

Cristo debió además enfrentar una poderosa tentación que la humanidad jamás ha conocido: la de usar su poder divino en su propio beneficio. Elena de White declara: “Cristo había recibido honor en las cortes celestiales, y estaba familiarizado con el poder absoluto. Le era tan difícil mantener el nivel de la humanidad como lo es para los hombres levantarse por encima del bajo nivel de sus naturalezas depravadas, y ser participantes de la naturaleza divina”.20

d. ¿Podía pecar Cristo? Los cristianos difieren en el punto de si Cristo podía o no pecar. Nosotros concordamos con Philip Schaff, que dijo: “Si [Cristo] hubiera estado provisto de impecabilidad absoluta desde el comienzo, es decir, si le hubiera sido imposible pecar, no podría ser un verdadero hombre, ni nuestro modelo para imitar: su santidad, en vez de ser su propio acto autoadquirido y mérito inherente, sería un don accidental o externo, y sus tentaciones una apariencia sin realidad”.21 Carl Ullmann añade: “La historia de la tentación, no importa cómo se la pueda explicar, no tendría significado; y la expresión que aparece en la epístola a los Hebreos, ‘tentado en todo como nosotros’, carecería de significado”.22

6. La santidad de la naturaleza humana de Jesucristo. Es evidente que la naturaleza divina de Jesús era santa. Pero ¿qué podemos decir de su naturaleza humana?

La Biblia describe la humanidad de Jesús llamándola santa. Su nacimiento fue sobrenatural; fue concebido del Espíritu Santo (Mat. 1:20). Cuando aún no había nacido, fue descrito como “el Santo Ser” (Luc. 1:35). Tomó la naturaleza del hombre en su estado caído, llevando las consecuencias del pecado, no su pecaminosidad. Era uno con la raza humana, excepto en el pecado.

Jesús fue “tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”, “santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores” (Heb. 4:15; 7:26). Pablo escribió que Cristo “no conoció pecado” (2 Cor. 5:21). Pedro testificó que Jesús “no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca” (1 Ped. 2:22), y lo comparó con “un Cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Ped. 1:19; Heb. 9:24). Juan declaró: “No hay pecado en él […] él es justo” (1 Juan 3:5‑7).

Jesucristo tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza con todas sus debilidades, pero se mantuvo libre de la corrupción hereditaria, y de la depravación y la práctica del pecado. Ante sus oponentes, proclamó: “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?” (Juan 8:46). Y, cuando se acercaba su mayor prueba, declaró: “Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí” (Juan 14:30). Jesús no poseía propensiones ni inclinaciones al mal, ni siquiera pasiones pecaminosas. Ninguna de las tentaciones, que lo asaltaban como un alud, pudo quebrantar su inamovible lealtad a Dios.

Jesús nunca hizo confesión de pecado ni ofreció sacrificio. No oró: “Padre, perdóname”, sino “Padre, perdónalos” (Luc. 23:34). Procurando siempre cumplir la voluntad de su Padre y no la suya propia, Jesús mantuvo constantemente su dependencia del Padre (ver Juan 5:30).

A diferencia de la humanidad caída, la “naturaleza espiritual” de Jesús es pura y santa, “libre de toda contaminación del pecado”.23 Sería un error equiparar la frase “absolutamente humano” con nuestra propia condición de propensión al pecado. Jesús es el segundo Adán, el único Hijo de Dios. Tampoco deberíamos considerarlo como “un hombre con la propensión a pecar”. Si bien su naturaleza humana fue tentada en todo lo que la naturaleza humana puede ser tentada, nunca cayó, jamás pecó. Nunca se halló en él ninguna inclinación al mal.24

De hecho, Jesús es el mayor y más santo ejemplo de la humanidad. Es santo, y todo lo que hizo demostró perfección. En verdad, constituye el ejemplo perfecto de la humanidad sin pecado.

7. La necesidad de que Cristo tomara la naturaleza humana. La Biblia expresa diversas razones de por qué Cristo necesitaba tener una naturaleza humana.

a. Para ser el Sumo Sacerdote de la raza humana. Jesús, como el Mesías, debía ocupar la posición de sumo sacerdote o mediador entre Dios y el hombre (Zac. 6:13; Heb. 4:14‑16). Esta función requería poseer naturaleza humana. Cristo cumplió con los requisitos: (1) podía ser “paciente con los ignorantes y extraviados”, por cuanto “él también está rodeado de debilidad” (Heb. 5:2); (2) Es “misericordioso y fiel”, porque fue hecho en todas las cosas “semejante a sus hermanos” (Heb. 2:17); (3) “Es poderoso para socorrer a los que son tentados”, por cuanto “él mismo padeció siendo tentado” (Heb. 2:18); (4) Cristo simpatiza con nuestras debilidades porque fue “tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Heb. 4:15).

b. Para salvar aun a los más degradados. Con el fin de alcanzar a los individuos donde ellos están, y rescatar aun a los que ofrecen menos esperanza, se humilló a sí mismo al nivel de un siervo (Fil. 2:7).

c. Para dar su vida por los pecados del mundo. La naturaleza divina de Cristo no puede morir. Para morir, entonces, Cristo debía poseer una naturaleza humana. Se convirtió en hombre y pagó la penalidad del pecado, que es la muerte (Rom. 6:23; 1 Cor. 15:3). Como ser humano, gustó la muerte por todos (Heb. 2:9).

d. Para ser nuestro Ejemplo. Con el fin de convertirse en ejemplo de cómo los seres humanos deberían vivir, Cristo tenía que vivir una vida sin pecado como ser humano. En su papel de segundo Adán, expulsó el mito de que los seres humanos no pueden obedecer la Ley de Dios y obtener la victoria sobre el pecado. Demostró que es posible que la humanidad sea fiel a la voluntad de Dios. Allí donde el primer Adán cayó, el segundo Adán obtuvo la victoria sobre el pecado y Satanás, convirtiéndose así en nuestro Salvador y nuestro perfecto Ejemplo. En su fortaleza, su victoria puede ser nuestra (Juan 16:33).

Al contemplar al Salvador, los seres humanos “somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen” (2 Cor. 3:18). “Corramos con paciencia la carrera […] puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe […]. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar” (Heb. 12:2, 3). En verdad, “Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas” (1 Ped. 2:21; ver Juan 13:15).

La unión de las dos naturalezas

La persona de Jesucristo tiene dos naturalezas: divina y humana. Es el Dios‑hombre. Pero notemos que, al realizarse la Encarnación, fue el eterno Hijo de Dios el que tomó sobre sí la naturaleza humana y no el hombre, Jesús, que adquirió la divinidad. El movimiento es desde Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios.

En Jesús, esas dos naturalezas se fundieron en una sola persona. Notemos las siguientes evidencias bíblicas:

En Cristo se unen dos naturalezas. En Cristo no se halla presente la pluralidad asociada con el Dios triuno. La Biblia describe a Jesús como una persona, no dos. Diversos textos se refieren a las naturalezas divina y humana; sin embargo, se refieren solo a una persona. Pablo describió la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios [naturaleza divina] que nació de una mujer [naturaleza humana] (Gál. 4:4). De este modo, Jesús, “siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse” [naturaleza divina], “sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres” [naturaleza humana] (Fil. 2:6, 7).

La naturaleza doble de Cristo no está compuesta por una influencia o un poder divino abstracto conectado con su humanidad. “Y aquel Verbo –dijo Juan– fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14). Pablo escribe que Dios envió “a su Hijo en semejanza de carne de pecado” (Rom. 8:3); “Dios fue manifestado en carne” (1 Tim. 3:16; 1 Juan 4:2).

La mezcla de las dos naturalezas. En ciertas ocasiones, la Biblia describe al Hijo de Dios en términos de su naturaleza humana. El Señor compró su iglesia con su propia sangre (Hech. 20:28; ver Col. 1:13, 14). En otras ocasiones, caracteriza al Hijo del Hombre en términos de su naturaleza divina (ver Juan 3:13; 6:62; Rom. 9:5).

Cuando Cristo entró en el mundo, se le preparó un “cuerpo” (Heb. 10:5). Cuando Cristo tomó sobre sí la humanidad, su divinidad fue revestida de humanidad. Esto no se logró cambiando su humanidad en divinidad o su divinidad en humanidad. Cristo no se despojó de su naturaleza inherente para tomar otra naturaleza, sino que tomó la humanidad sobre sí mismo. De ese modo, la divinidad y la humanidad se combinaron.

En su encarnación, Cristo no dejó de ser Dios, ni se vio reducida su divinidad al nivel de la humanidad. Cada naturaleza mantuvo su nivel. Pablo declara: “En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad” (Col. 2:9). En la crucifixión, fue su naturaleza humana la que murió, y no su divinidad, pues habría sido imposible que eso sucediera.

La necesidad de la unión de las dos naturalezas. El hecho de comprender la manera en que las dos naturalezas de Cristo se relacionan entre sí provee una comprensión vital de su misión, así como de nuestra salvación misma.

1. Para reconciliar a la humanidad con Dios. Únicamente un Salvador divino‑humano podía traer salvación. En la Encarnación, Cristo se revistió de humanidad con el fin de impartir su naturaleza divina a los creyentes. Gracias a los méritos de la sangre del Dios‑hombre, los creyentes pueden compartir la naturaleza divina (2 Ped. 1:4).

La naturaleza divino‑humana combinada hace que el sacrificio expiatorio de Cristo sea efectivo. La vida de un ser humano sin pecado, o aun la de un ángel, no podía expiar los pecados de la raza humana. Únicamente el Creador divino‑humano podía rescatar a la humanidad.

2. Para velar la divinidad con la humanidad. Cristo veló su divinidad con el ropaje de la humanidad, dejando de lado su gloria y majestad celestiales, con el fin de que los pecadores pudiesen existir en su presencia sin ser destruidos. Si bien aún era Dios, no apareció como Dios (Fil. 2:6‑8).

3. Para vivir victoriosamente. La humanidad de Cristo nunca podría haber resistido por sí sola los poderosos engaños de Satanás. Logró vencer el pecado debido a que en él habitaba “corporalmente toda la plenitud de la Deidad” (Col. 2:9). Por haber confiado completamente en su Padre (Juan 5:19, 30; 8:28), su “poder divino combinado con la humanidad obtuvo una victoria infinita a favor del hombre”.25

La experiencia que Cristo adquirió en cuanto a la vida victoriosa no es privilegio exclusivo suyo. No ejerció ningún poder que la humanidad no pueda ejercer. Nosotros también podemos ser “llenos de toda la plenitud de Dios” (Efe. 3:19). Gracias al poder divino de Cristo, podemos tener acceso a todas las cosas que pertenecen a “la vida y a la piedad” (2 Ped. 1:3).

La clave de esta experiencia es la fe en las “preciosas y grandísimas promesas”, por medio de las cuales podemos llegar a ser “participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia” (2 Ped. 1:3, 4). Cristo nos ofrece el mismo poder por medio del cual él venció, de modo que todos podamos obedecer fielmente y gozar de una vida victoriosa.

Cristo nos hace una consoladora promesa de victoria: “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono” (Apoc. 3:21).

Los oficios de Cristo Jesús

Los oficios de profeta, sacerdote y rey eran exclusivos, y requerían en general un servicio de consagración por medio de la unción (1 Rey. 19:16; Éxo. 30:30; 2 Sam. 5:3). La profecía del Antiguo Testamento señalaba que el Mesías venidero, el Ungido, debía cumplir estos tres cargos. Cristo realiza su obra como Mediador entre Dios y nosotros por medio de su actuación en calidad de Profeta, Sacerdote y Rey. Cristo el Profeta proclama ante nosotros la voluntad de Dios, Cristo el Sacerdote nos representa ante Dios y viceversa, y Cristo el Rey ejerce la benévola autoridad de Dios sobre su pueblo.

Cristo el Profeta. Dios reveló a Moisés el cargo profético de Cristo: “Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare” (Deut. 18:18). Los contemporáneos de Cristo reconocieron el cumplimiento de esta predicción (Juan 6:14; 7:40; Hech. 3:22, 23).

Jesús se describió a sí mismo como “profeta” (Luc. 13:33). Proclamó con autoridad profética (Mat. 7:29) los principios del Reino de Dios (Mat. 5‑7; 22:36‑40), y reveló el futuro (Mat. 24:1‑51; Luc. 19:41‑44).

Antes de su encarnación, Cristo llenó a los escritores bíblicos de su Espíritu, y les dio profecías relativas a sus sufrimientos y las glorias que habrían de venir (1 Ped. 1:11). Después de su ascensión, continuó revelándose a su pueblo. La Escritura especifica que le habría de conceder su “testimonio”, esto es, “el Espíritu de profecía”, a su fiel remanente (Apoc. 12:17; 19:10; ver el cap. 18 de esta obra).

Cristo el Sacerdote. El sacerdocio del Mesías fue establecido firmemente por juramento divino: “Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec” (Sal. 110:4). Cristo no era descendiente de Aarón. Como Melquisedec, su derecho al sacerdocio fue establecido por decisión divina (Heb. 5:6, 10; ver el cap. 7 de esta obra). Su sacerdocio mediador tenía dos fases: una terrenal y una celestial.

1. El sacerdocio terrenal de Cristo. El oficio del sacerdote junto al Altar de los Holocaustos simbolizaba el ministerio terrenal de Jesús. El Salvador cumplía perfectamente todos los requisitos necesarios para el oficio de sacerdote. Era verdaderamente hombre, y había sido “llamado por Dios”, actuando “en lo que a Dios se refiere” al cumplir la tarea especial de ofrecer “ofrendas y sacrificios por los pecados” (Heb. 5:1, 4, 10).

La tarea del sacerdote consistía en reconciliar con Dios a los penitentes, por medio del sistema de sacrificios, que representaba la provisión de una expiación por el pecado (Lev. 1:4; 4:29, 31, 35; 5:10; 16:6; 17:11). De este modo, los sacrificios continuos que ardían sobre el Altar de los Holocaustos simbolizaban la continua disponibilidad de la Expiación.

Esos sacrificios no eran suficientes. No podían perfeccionar al penitente, quitar los pecados ni producir una conciencia limpia (Heb. 10:1‑4; 9:9). Eran simplemente una sombra de las cosas mejores que estaban por venir (Heb. 10:1; ver 9:9, 23, 24). El Antiguo Testamento decía que el Mesías mismo había de tomar el lugar de esos sacrificios de animales (Sal. 40:6‑8; Heb. 10:5‑9). Esos sacrificios, entonces, señalaban a los sufrimientos vicarios y la muerte expiatoria de Cristo el Salvador. Jesús, el Cordero de Dios, se convirtió por nosotros en pecado, llegando a ser maldición; su sangre nos limpia de todo pecado (2 Cor. 5:21; Gál. 3:13; 1 Juan 1:7; ver 1 Cor. 15:3).

Así pues, durante su ministerio terrenal, Cristo fue ambas cosas: sacerdote y ofrenda. Su muerte en la cruz fue parte de su obra sacerdotal. Después de su sacrificio en el Gólgota, su intercesión sacerdotal se centró en el Santuario celestial.

2. El sacerdocio celestial de Cristo. El ministerio sacerdotal que Jesús comenzó en este mundo se completa en el cielo. La humillación que Cristo sufrió en este mundo como el Siervo sufriente de Dios lo calificó para ser nuestro Sumo Sacerdote en el cielo (Heb. 2:17, 18; 4:15; 5:2). La profecía revela que el Mesías sería sacerdote en el Trono de Dios (Zac. 6:13). Después de su resurrección, el Cristo humillado fue exaltado. Ahora nuestro Sumo Sacerdote se sienta “a la diestra del trono de la Majestad en los cielos”, “ministrando en el santuario celestial” (Heb. 8:1, 2; ver 1:3; 9:24).

Cristo comenzó su obra intercesora inmediatamente después de su ascensión. La nube de incienso que asciende en el Lugar Santo del Templo tipifica los méritos, las oraciones y la justicia de Cristo, que hacen que nuestro culto y nuestras oraciones sean aceptables a Dios. El incienso podía ofrecerse únicamente colocándolo sobre los carbones ardientes tomados del Altar de los Sacrificios, lo cual revela que existe una íntima conexión entre la intercesión y el sacrificio expiatorio del altar. La obra intercesora de Cristo se funda en los méritos de su completo sacrificio expiatorio.

La intercesión de Cristo provee ánimo para su pueblo: Jesús “puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos” (Heb. 7:25). Por cuanto Cristo ejerce mediación por su pueblo, todas las acusaciones de Satanás han perdido su base legal (1 Juan 2:1; ver Zac. 3:1). Pablo hace la siguiente pregunta retórica: “¿Quién es el que condenará?”

Luego, Pablo ofrece la seguridad de que Cristo mismo se halla a la mano derecha de Dios, intercediendo por nosotros (Rom. 8:34). Afirmando su papel de Mediador, Cristo declaró: “De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará” (Juan 16:23).

Cristo el Rey. Dios “estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos” (Sal. 103:19). Es de por sí evidente que el Hijo de Dios, en su calidad de miembro de la Deidad, comparte el gobierno divino sobre todo el universo.

Cristo, como el Dios‑hombre, ejerce su autoridad real sobre los que lo han aceptado como Señor y Salvador: “Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu reino” (Sal. 45:6; Heb. 1:8, 9).

El Reino de Cristo no fue establecido sin lucha, por cuanto “se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su Ungido [Mesías]” (Sal. 2:2). Pero sus planes nefastos fracasarán. Dios establecerá al Mesías en su trono por decreto divino: “Yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte”; además, dice: “Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy” (Sal. 2:6, 7; Heb. 1:5). El nombre del Rey que ocuparía el trono de David es “Jehová, justicia nuestra” (Jer. 23:5, 6). Su gobierno es único, por cuanto funciona en el Trono celestial tanto en calidad de sacerdote como de rey (Zac. 6:13).

A la virgen María, el ángel Gabriel le anunció que Jesús había de ser ese gobernante mesiánico, diciendo: “Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin” (Luc. 1:33). Se describe su calidad de rey por medio de dos tronos, que simbolizan sus dos reinos. El “trono de la gracia” (Heb. 4:16) representa el Reino de la gracia; su “trono de gloria” (Mat. 25:31) representa el Reino de la gloria.

1. El Reino de la gracia. En cuanto el primer ser humano pecó, entró en operación el Reino de la gracia. Pasó a existir gracias a la promesa de Dios. Por medio de la gracia de Dios, fue posible que los pecadores ejercieran fe en las promesas divinas y llegaran a ser ciudadanos del Reino. Pero el Reino de la gracia no fue revelado y establecido plenamente sino hasta la muerte de Cristo. Cuando el Salvador exclamó en la cruz: “Consumado es”, se cumplieron los requisitos del plan de redención y se ratificó el Nuevo Pacto (ver Heb. 9:15‑18).

La proclamación que hizo Jesús: “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado (Mar. 1:15) constituía una referencia directa al Reino de gracia que pronto sería establecido por su muerte. Este reino, fundado sobre la obra de redención a través de la gracia, recibe a sus ciudadanos a través de la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento. Jesús decretó: “El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” (Juan 3:5; ver vers. 3). Comparó su crecimiento con el desarrollo fenomenal de una semilla de mostaza, y con los efectos que causa la levadura en la harina (Mar. 4:22‑31; Mat. 13:33).

El Reino de la gracia no se manifiesta en apariencias externas, sino por su efecto en el corazón de los creyentes. Este reino, enseñó Jesús, “no vendrá con advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros” (Luc. 17:20, 21). No es un reino de este mundo, dijo el Salvador, sino un reino de verdad: “Dices que yo soy Rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz” (Juan 18:37). Pablo dice que este reino es “justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo”, “el cual [Dios el Padre] nos ha […] trasladado al reino de su amado Hijo” (Rom. 14:17; Col. 1:13).

El establecimiento de este reino fue una experiencia dolorosísima, lo cual confirma que no hay corona sin una cruz. Al fin de su ministerio público, Jesús, el Mesías, el Dios‑hombre, entró en Jerusalén como legítimo heredero del trono de David. Sentado en un asno, según la costumbre judía relativa a una procesión real (Zac. 9:9), aceptó el entusiasta y espontáneo despliegue de apoyo que le rindió la multitud. Durante su entrada triunfal en la ciudad real, “una multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente […] aclamaba, diciendo: ‘¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!’ ” (Mat. 21:8, 9), cumpliendo así la profecía de Zacarías. Entonces Cristo se presentó como el Rey mesiánico.

Desgraciadamente, se levantó terrible oposición contra su derecho real. La ira satánica contra el inocente Hijo de Dios alcanzó su cumbre. En un período de doce horas, el Sanedrín, que se supone debía ser el defensor de la fe, hizo arrestar secretamente a Jesús, lo llevaron a juicio y lo condenaron a muerte.

Durante su juicio, Jesús afirmó públicamente que era el Hijo de Dios y el Rey de su pueblo (Luc. 23:3; Juan 18:33‑37). En respuesta a su afirmación, se burlaron de él vistiéndolo con una ropa real y coronándolo, no con una corona de oro, sino de espinas (Juan 19:2). Su recepción como rey fue una burla sumamente cruel. Los soldados lo golpeaban y lo saludaban burlonamente, diciendo: “¡Salve, Rey de los judíos!” (Juan 19:3). Y, cuando el gobernador romano, Pilato, lo presentó ante la Nación, diciendo: “¡He aquí vuestro Rey!”, muchos de su propio pueblo lo rechazaron en forma unánime, vociferando: “¡Fuera, fuera, crucifícale!” (Juan 19:14, 15).

A través de la más profunda humillación –su muerte en la cruz–, Cristo estableció el Reino de la gracia. Poco después, su humillación terminó en exaltación. Cuando ascendió al cielo, fue entronizado como Sacerdote y Rey, compartiendo el Trono de su Padre (Sal. 2:7, 8; ver Heb. 1:3‑5; Fil. 2:9‑11; Efe. 1:20‑23). Esta entronización no le concedió ningún poder que no fuera ya suyo en su calidad de divino Hijo de Dios. Pero ahora, en su papel de Mediador divino‑humano, su naturaleza humana participó por primera vez de la gloria y el poder celestiales.

2. El Reino de gloria. En el monte de la transfiguración se representó el Reino de gloria. Allí Cristo se presentó en su propia gloria. “Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz” (Mat. 17:2). Moisés y Elías estaban allí, en representación de los redimidos: Moisés representaba a los que murieron en Cristo y serán resucitados; y Elías, a los que serán trasladados al cielo sin experimentar la muerte, en la Segunda Venida.

El Reino de gloria será establecido en medio de acontecimientos cataclísmicos cuando vuelva Cristo (Mat. 24:27, 30, 31; 25:31, 32). Después del Juicio, cuando la obra mediadora del Hijo del Hombre en el Santuario celestial haya concluido, el “Anciano de Días” –Dios el Padre– le conferirá el “dominio, gloria y reino” (Dan. 7:9, 10, 14). Entonces, “el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo” será “dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán” (Dan. 7:27).

El Reino de la gloria será establecido en este mundo al fin del milenio, cuando la Nueva Jerusalén descenderá del cielo (Apoc. 20, 21). Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, podemos convertirnos hoy en ciudadanos de su Reino de gracia, y participar del Reino de la gloria cuando venga por segunda vez. Ante nosotros se extiende una vida con posibilidades ilimitadas. La vida que Cristo ofrece no es una vida llena de fracaso y esperanzas y sueños dispersos, sino una de plenitud y crecimiento, una comunión gozosa con el Salvador. Es una vida que despliega cada vez más el amor genuino, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el autocontrol (Gál. 5:22, 23); es decir, los frutos de la relación que Jesús ofrece a todo aquel que le ofrece su vida. ¿Quién puede resistir un ofrecimiento así?

Acceda a nuevos contenidos en: http://adv.st/enestocreemos4

Referencias

1. White, El Deseado de todas las gentes (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2006), p. 16.

2. En relación con la profecía de las 70 semanas, ver 70 Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy [Las 70 semanas, Levítico y la naturaleza de la profecía], Frank B. Holbrook, ed. (Washington, DC.: Instituto de Investigación Bíblica, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, 1986), pp. 3‑127.

3. En referencia a los fundamentos bíblicos del principio de día por año, ver William H. Shea, Selected Studies on Prophetic Interpretation [Estudios selectos sobre interpretación profética] (Washington, DC: Review and Herald, 1982), pp. 56‑93.

4. Las fechas del reinado de Artajerjes han sido establecidas firmemente por las fechas de las Olimpíadas, el Canon de Tolomeo, los papiros de Elefantina y las tabletas cuneiformes de Babilonia.

5. Ver también C. Mervyn Maxwell, Dios revela el futuro (Boise, Idaho: Pacific Press, 1989), t. 1, pp. 216‑218.

6. Gleason L. Archer, Encylopedia of Bible Difficulties [Enciclopedia de dificultades bíblicas] (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1982), p. 291.

7. White, El Deseado de todas las gentes (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2008), p. 489.

8. El hecho de que la Sagrada Escritura aluda a Jesús llamándolo el “unigénito” y el “primogénito”, y el que se haga en ella referencia al día en que fue engendrado, no niega su naturaleza divina ni su existencia eterna. El término “unigénito” (Juan 1:14; 1:18; 3:16; 1 Juan 4:9) se deriva de la palabra griega monogenes. El uso bíblico de monogenes revela que su significado abarca la idea de “único” o “especial”, refiriéndose de este modo a una relación especial y no a un acontecimiento cronológico. A Isaac, por ejemplo, se lo llama el “hijo único” de Abraham, aunque no era el único hijo del patriarca, ni siquiera su primogénito (Gén. 16:16; 21:1‑21; 25:1‑6). Isaac era un hijo especialísimo, único en su género, destinado a convertirse en el sucesor de Abraham. “Cristo Jesús, el Dios preexistente, el divino Verbo, en su encarnación se convirtió en un sentido especialísimo en el Hijo de Dios, razón por la cual se lo designa ‘monogenes’, el único en su clase, absolutamente sin par en muchos aspectos de su ser y de su vida. Ningún otro hijo de la raza humana se mostró tan maduro, ni gozó de una relación tan inigualable con la Deidad, ni llevó a cabo una obra como la que él realizó. De modo que el término ‘monogenes’ describe una relación existente entre Dios el Padre y Jesucristo el Hijo como Personas separadas, de la Deidad. Esta es una relación que corresponde a la completa personalidad divino‑humana de Cristo, en conexión con la economía del plan de salvación” (Comité sobre problemas de traducción bíblica, Problems in Bible Translations [Washington, D.C.: Review and Herald, 1954], p. 202). De igual manera, cuando Cristo es llamado el “primogénito” (Heb. 1:6; Rom. 8:29; Col. 1:15, 18; Apoc. 1:5), el término no se refiere a un momento cronológico. Más bien enfatiza un sentido de importancia o prioridad (ver Heb. 12:23). En la cultura hebrea, el primogénito recibía los privilegios familiares. De este modo, Jesús, como el primogénito entre los hombres, rescató todos los privilegios que el hombre había perdido. Se convirtió en el nuevo Adán, el nuevo “primogénito” o cabeza de la raza humana. La referencia al día en que Jesús fue engendrado se basa en un concepto similar a los del unigénito y el primogénito. Dependiendo de su contexto, la predicción mesiánica: “Mi Hijo eres tú; yo te engendré hoy” (Sal. 2:7), se refiere a la encarnación de Jesús (Heb. 1:6), a su resurrección (Hech. 13:33; ver vers. 30), o a su entronización (Heb. 1:3, 5).

9. En las leyes de la gramática griega se encuentra evidencia adicional. (1) El uso inarticulado de “Señor” (sin estar asociado con un artículo definido). La Septuaginta traduce YHWH con un kurios inarticulado. Muy a menudo, cuando se encuentra un kurios inarticulado en el Nuevo Testamento, se refiere a Dios (ver Mat. 7:21; 8:2, 6, 25). (2) Un solo artículo modifica dos sustantivos. De este modo, se describe a Cristo como Dios en las frases “nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13), “la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo (2 Ped. 1:1). (3) Cuando hay dos sustantivos, y el segundo está en el caso genitivo sin un artículo, para cualquiera de los dos sustantivos, la cualidad del uno se le atribuye al otro. Así, del mismo modo en que Romanos 1:17 y 18 habla de “la justicia de Dios” y “la ira de Dios”, así también se describe a Jesús como “Hijo de Dios” (Luc. 1:35).

10. White, “The True Sheep Respond to the Voice of the Shepherd” [Las ovejas genuinas responden a la voz del Pastor], Signs of the Times (27 de noviembre de 1893), p. 54.

11. __________, Patriarcas y profetas, p. 12.

12. __________, El Deseado de todas las gentes, p. 16.

13. Estas expresiones han sido usadas a menudo en los escritos de diversos autores adventistas del séptimo día para describir la identificación de Jesús con la raza humana, pero nunca implican que haya sido en alguna forma pecaminoso. A través de su historia, la posición oficial de la iglesia ha sido exaltar la absoluta pureza del Señor Jesucristo.

14. Cristo tomó sobre sí “las mismas susceptibilidades, físicas y mentales” de sus contemporáneos (White, “Notes of Travel” [Notas de viaje], Advent Review and Sabbath Herald [10 de febrero de 1885], p. 81); es decir, una naturaleza humana que había disminuido en “fortaleza física, en poder mental y en valor moral”, eso sí, sin tener ninguna depravación moral, sino totalmente exenta de pecado (White, “Tentado en todo tal como nosotros”, Signs of the Times [3 de diciembre de 1902], p. 2; El Deseado de todas las gentes, p. 32).

15. Henry Melvill, en Sermons by Henry Melvill B. D. [Sermones por Henry Melvill], C. P. McIlvaine, ed. (New York, N. Y.: Stanford & Swords, 1844), p. 47. Al decir “debilidades inocentes”, se refería a cosas como el hambre, el dolor, la tristeza, etc. A este concepto de la naturaleza de Cristo antes y después de la caída, lo llamó “la doctrina ortodoxa” (ibíd.).

16. White, Carta 8, 1895, en Comentario bíblico adventista, t. 5, pp. 1.102, 1.103.

17. Ver White “In Gethsemane” [En el Getsemaní], Signs of the Times [9 de diciembre de 1897], p. 3; White, en Comentario bíblico adventista, t. 7, p. 939.

18. Brook F. Wescott, The Espistle to the Hebrews [La epístola a los Hebreos] (Grand Rapids, Michigan: W. B. Eerdmans, 1950), p. 59.

19. F. F. Bruce, Commentary on the Epistle to the Hebrews [Comentario sobre la epístola a los Hebreos] (Grand Rapids, Michigan: W. B. Eerdmans, 1972), pp. 85, 86.

20. White, “The Temptation of Christ”, Review and Herald (1º de abril de 1875), p. 3.

21. Philip Schaff, The Person of Christ [La persona de Cristo] (Nueva York: George H. Doran, 1913), pp. 35, 36.

22. Carl Ullmann, An Apologetic View of the Sinless Character of Jesus [Una presentación apologética del carácter sin pecado de Jesús], The Biblical Cabinet; or Hermeneutical Exegetical, and Philological Library (Edimburgo, Thomas Clark, 1842), t. 37, p. 11.

23. White, “In Gethsemane” [En el Getsemaní], Signs of the Times (9 de diciembre de 1897), p. 3; ver también White, El Deseado de todas las gentes, p. 231.

24. White, Carta 8, 1895, en Comentario bíblico adventista, t. 5, pp. 1.102, 1.103. En la época de Elena de White se usaban las siguientes definiciones de la palabra “propensión”: “Propensión”, del latín propensus, se define como “inclinación natural; sesgo” (Webster’s Collegiate Dictionary, 3ª ed. [Springfield, MA: G. & C. Merriam Co., 1916]; ver también Nuttall’s Standard Dictionary of English Language (Boston, MA: De Wolfe, Fiske & Co., 1886). El Diccionario Webster define el término como “la cualidad o estado de ser propenso [inclinarse hacia, en un sentido moral]; inclinación natural; disposición a hacer el bien o el mal; sesgo; dirección, tendencia”, Webster’s International Dictionary of the English Language (Springfield, MA: G. & C. Merriam & Co. 1890). Uno de los autores favoritos de Elena de White, Henry Melvill, escribió: “Pero si bien tomó la humanidad con sus debilidades inocentes, no la tomó con las propensiones pecaminosas. Aquí se interpuso la Deidad. El Espíritu Santo cubrió a la Virgen con su sombra, y, permitiendo que de ella se derivara la debilidad, prohibió la maldad; y así causó que fuese generada una humanidad sufriente y capaz de sentir tristeza, pero a pesar de ello, sin mancha ni contaminación; una humanidad con lágrimas pero sin mácula; accesible a la angustia, pero no dispuesta a ofender; aliada en forma estrictísima con la miseria producida, pero infinitamente separada de la causa productora” (Melvill, p. 47). Ver Tim Poirier, “A Comparison of the Christology of Ellen White and Her Literary Sources” [Una comparación de la cristología de Elena de White con sus fuentes literarias] (Manuscrito inédito, Ellen G. White Estate, Inc., Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, Washington, D.C.).

25. White, “Temptation of Christ” [La tentación de Cristo], Review and Herald (13 de octubre de 1874), p. 1; ver Comentario bíblico adventista, t. 7, p. 916.